Approfondimento: I mestieri della satira

Ho voluto fare un piccolo approfondimento sui mestieri citati nell'Insegnamento di Khety, al fine di far capire (a chi interessa), alcuni lati oscuri del testo che mi avevano lasciato un po' interdetto.

Il nome dei lavoratori è spesso un nome relativo (nisbe) della materia lavorata.

I mestieri per i quali non esiste un accordo sulla traduzione sono contrassegnati da un punto interrogativo (?).

Lo scalpellino

L'orefice

Il testo li cita in modo fugace, si limita ad indicare che allo studente da scriba, bambino, si affidano messaggi, ritenendolo degno di fiducia; non si affidano, invece, messaggi ad orefici o scalpellini adulti; quindi lo scriba fin da bambino avrà l'alto onore di consegnare messaggi di persone importanti a differenza di chi fa lavori manuali.

PS: la n sopra Y1 di nbwy è considerato un segno ridondante.

Il fabbro

La traduzione è data dal primo simbolo che ci indica qualcuno che ha a che fare col metallo e dal contesto. La Satira evidenzia la vicinanza col fuoco della fornace che lo fa sudare e, dunque, puzzare come alimenti marci (uova e pesce sono gli alimenti che quando avariati puzzano in modo nauseante); la vicinanza col fuoco, inoltre, causa ustioni alle mani del fabbro, le cui cicatrici rendono la pelle delle sue mani come quella del coccodrillo, frastagliata e coriacea.

Il falegname

Del falegname la Satira fa riferimento al movimento ritmico di colpire con l'accetta l'asse di legno, paragonandolo a chi zappa la terra: "il suo campo è di legno, i suoi attrezzi sono di rame".

Ma non è tutto: per questo estenuante lavoro il falegname non viene pagato a sufficienza, deve dunque lavorare in modo continuo e nonostante sia stanchissimo deve comunque continuare a lavorare; neanche la notte può riposarsi, infatti "la notte la sua casa è illuminata"; in un certo senso è prigioniero del proprio lavoro.

Falegnami al lavoro e relativi strumenti. (Immagini dal web).

Il tagliapietre

Probabilmente un operaio che estrae la pietra nella cava. L' Insegnamento evidenzia la difficoltà del dover tagliare pietre estremamente dure come quelle usate per statue e costruzioni. Il testo dice che «dopo aver completato un cubito (52 cm) "di cose" (ḫ.t)» il termine "cose" è stato da me (ma non solo) interpretato come lavoro, pietra estratta pronta per essere consegnata (l'interpretazione "occhio" che a volte si trova è molto libera e dà origine a voli pindarici, secondo me, un po' arditi). Il concetto è che dopo solo 50 cm il tagliapietre è già stanco ma deve continuare a lavorare, così la sera quando cena non riesce neanche a reggersi in piedi.

Il barbiere

Sulla difficoltà nella traduzione della prima parte mi sono espresso già qui, quindi non mi dilungo.

Del barbiere la Satira evidenzia il fatto di non avere una sede fissa per poter lavorare, deve mettersi agli angoli delle strade e girare continuamente per cercare clienti, come l'ape che gira continuamente per cercare fiori; la sua paga, inoltre, è scarsa, dunque, similmente all'insetto, deve lavorare continuamente, altrimenti non verrà pagato; il barbiere dunque passa la sua giornata in un moto continuo affannandosi per arrivare a fine giornata con guadagni sufficienti appena per mangiare.

Faccio notare il determinativo della parola "barbiere" e "radere" che rappresenta fedelmente un antico rasoio.

A sinistra un antico rasoio (Immagine dal web).

Il tagliatore di canne (?)

Non si conosce l'esatta traduzione di questo lavoro, altre ipotesi sono "il pastore" (Bresciani p. 140 che lo definisce "pecoraio") od "il cestaio" (Manzini p.76). Di lui sappiamo che per lavorare deve andare nelle paludi del delta; il termine swnw indica "fare affari, commerciare" (sul Faulkner "trade"), non sappiamo dunque con esattezza in cosa consista il suo lavoro e la traduzione è congetturale.

Di certo c'è il fatto che il dover lavorare nelle paludi lo espone alle zanzare e ad altri insetti ematofagi (ḫmy le "sandfly" che ho tradotto come "pappataci"). L' Insegnamento evidenzia il tormento degli insetti ripetendo la parola sf (tormentare/tormento, appunto) "è tormentato dal suo tormento" ad enfatizzare il concetto. Sul finale il termine wd' può essere interpretato come "essere spezzato in due (dalla fatica)", ma la possibilità del termine "pustola" mi piaceva trattandosi di insetti succhiatori (ma forse è un'inesattezza, dunque va preso con le molle).

Il vasaio

Letteralmente "colui che fabbrica i vasi", di questo operaio l' Insegnamento denigra la sua vicinanza con la terra.

La preparazione dell'argilla era un'operazione complessa che partiva dalla raccolta del materiale presso la riva del Nilo o i canali di irrigazione, il deserto vicino ai campi e le colline del deserto stesso.

Operai che raccolgono l'argilla. Fonte immagine: Wikipedia CC BY 4.0

L'argilla esposta all'aria si asciuga molto rapidamente. Di conseguenza, l'argilla spesso raggiungeva il vasaio sotto forma di grumi secchi e pietrosi (in particolare l'argilla marnosa del deserto) che dovevano prima essere puliti e mescolati con acqua per poter essere modellati. L'argilla grezza veniva anche essiccata e frantumata per rimuovere eventuali impurità di grandi dimensioni, come le pietre, passandola attraverso un setaccio. È a questo punto che l'argilla doveva essere reidratata e la massa, molto tenace, veniva impastata coi piedi.

I vasai impastano l'argilla coi piedi. (Fonte immagine: Wikipedia CC BY 4.0). In fondo immagine IA di un vasaio Egiziano (autoprodotta).

L'argilla purificata e rigenerata veniva utilizzata per fabbricare utensili in terracotta.

La Satira si accanisce su tutti gli aspetti del lavoro: la raccolta dell'argilla, il successivo re-impasto e la cottura.

Durante la raccolta viene evidenziato come l'operaio passa il suo tempo da vivo sotto terra, come i morti (anche se quest'ultimo paragone è sottinteso, lo si capisce dall'accostamento dei termini viventi e sotto-terra); viene poi paragonato al maiale (che si razzola nel terreno), è un paragone forte: il maiale era animale impuro per gli egiziani che lo mangiavano solo in alcuni periodi dell'anno e "già uno, se fa tanto di sfiorare un maiale passandogli accanto, va subito a immergersi nel fiume, così com'è, con tutti i vestiti indosso" (Erodoto Libro II).

L'impasto dell'argilla coi piedi lasciava inevitabilmente sporco il vasaio che, di conseguenza, sporcava ogni terreno o pavimento su cui camminava.

La cottura dei vasi poi avveniva presso la fornace ed il vasaio respirava l'aria calda fuoriuscita dalla stessa (esperienza sicuramente spiacevole) ed il calore cuoceva ed induriva anche l'argilla che sporcava i suoi vestiti rendendoli scomodi. Il riferimento alla "cintura in brandelli" può sottintendere sia quest'ultima azione del calore sui vestiti, che al fatto che il vasaio guadagna poco e non può permettersi di cambiare i suoi vestiti.

Il muratore

Letteralmente "colui che costruisce i muri"; la Satira denigra di questo lavoro il fatto di essere svolto all'aperto "col vento che soffia" (esperienza nel caldo e sabbioso Egitto certamente non piacevole); ne deride anche l'abbigliamento, co due elementi che probabilmente sono il paradigma di un abbigliamento da poveri l'immancabile "perizoma di tela di lino" (d3iw) e la cintura in "ninfea tessuta" (sšn n3y.t), il buffo abbigliamento del muratore ci regala una delle poche scene palesemente comiche del racconto: il muratore che rimane a sedere scoperto a causa del suo abbigliamento poco resistente.

La seconda parte del racconto è più cruda, accanendosi contro gli infortuni a cui il muratore andava incontro nel suo lavoro (decisamente non esisteva la legge 626), ancora una volta il tono non è compassionevole ma di disprezzo; questo tono si esacerba col passo successivo che irride la scarsa igiene personale dell'operaio che si lava "una volta a stagione" (equivalente del nostro "una volta ogni tanto"), il fatto che mangi il pane con le dita (cosa comune nell'antichità, le posate non esistevano) va, forse contestualizzato nel fatto che anche le dita sono sporche e, dunque, mangia la sua stessa sporcizia.

C'è poi un piccolo mistero nel passaggio successivo:

La colorazione del testo indica una nuova stanza, questo ha fatto pensare a qualche autore che in questa frase ci sia nascosto un nuovo mestiere che viene interpretato come "falegname" (Bresciani p. 141) o "carpentiere" (Manzini p. 76). La frase, però, così com'è scritta è solo un'invettiva (l'ennesima) contro il muratore definito "assolutamente miserabile" (Secco p. 156). Il testo prosegue descrivendo il lavoro del muratore che costruisce piccole stanze (con conseguenti bassi ricavi) e a lavoro finito (infissi posizionati, sempre con la ninfea, dunque bassa qualità, dunque bassi guadagni) viene pagato ad un mese di distanza e quello che porta a casa basta appena per la sopravvivenza della sua famiglia. L'ultima frase è, comunque, soggetta a varie interpretazioni che ho riassunto qui.

Il giardiniere

Il sistema di trasporto dell'acqua nell'antico Egitto prevedeva l'uso di un bastone da mettere attraverso le spalle alla cui estremità vi erano appesi due contenitori per l'acqua. È proprio questo sistema (m3wd tradotto "bilanciere" o "giogo") il bersaglio della Satira che fa notare come questo sistema provochi una lesione da decubito sul punto di appoggio, la lesione poi, una volta aperta, comincia a secernere del materiale che il narratore identifica come 'd (grasso / sego).

Innaffiare le piante senza la moderna tecnologia è un lavoro faticoso, le piante devono essere annaffiate ad un'ora precisa del giorno, trasportare acqua a mezzogiorno sotto il sole mette a dura prova la salute del giardiniere, il lavoro consumerà il suo corpo che diventerà vecchio prima di tutti gli altri uomini.

Il giardiniere. Immagine autoprodotta con IA.

In aggiunta la Satira dice chiaramente che il giardiniere si riposerà solo nel momento in cui morirà: le sue aspettative sono poco rassicuranti, una vita di fatica e la morte come unico sollievo da questa.

La morte porterà via anche il suo nome, nessuno lo ricorderà, nessuno produrrà per lui neanche una piccola stele con suscritto il suo nome; non era una cosa da poco: pronunciare il nome dei defunti era uno dei modi per farli vivere dopo la morte.

Il contadino

Che la vita del contadino fosse dura è cosa risaputa, ne parla (per esempio) approfonditamente Nicolas Grimal nel suo "L'uomo egiziano"; l'Insegnamento non fa eccezione e ci descrive la durezza della sua condizione. Curiosamente questo passaggio è uno dei più confusi sul papiro Sallier II e presenta molte varianti delle quali ho parlato qui (Cfr. Jurjens pp.160-165) e che danno origine a molteplici versioni nelle traduzioni dei vari autori.

La Satira descrive la condizione del contadino come umiliante, costretto ad implorare (non specifica per cosa ma è facile immaginare che sia cibo o prodotti di sussistenza), la sua voce è paragonata a quella di un uccello 'bw non identificato e da tutti accettato come "corvo".

A prescindere dalle varie versioni, l'autore descrive il contadino come vessato dalla natura e dagli esseri umani; si accanisce contro la fatica che prova svolgendo il proprio lavoro, in particolare nel trasportare "quantità eccessive di ortaggi" che deve portare con le mani (evidentemente non ha a disposizione cestini casse od altro), i contadini devono essere sfamati e rappresentano un costo importante per il proprietario terriero, se si vuole massimizzare i profitti si deve sfruttare i contadini fino al limite della loro sopportazione, il passaggio descrive la sua esistenza come "straccione" o "uomo in rovina".

Neanche la natura è benevola verso di lui, la coesistenza con gli animali feroci mette seriamente a rischio la sopravvivenza del contadino, che non è al sicuro né a terra né in acqua (lo sarebbe in cielo, privo di animali feroci, ma ovviamente l'autore è sarcastico). Il passaggio si conclude con una frase stereotipata: quando torna a casa è esausto.

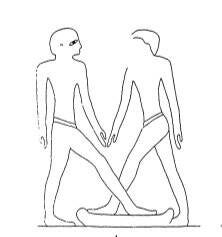

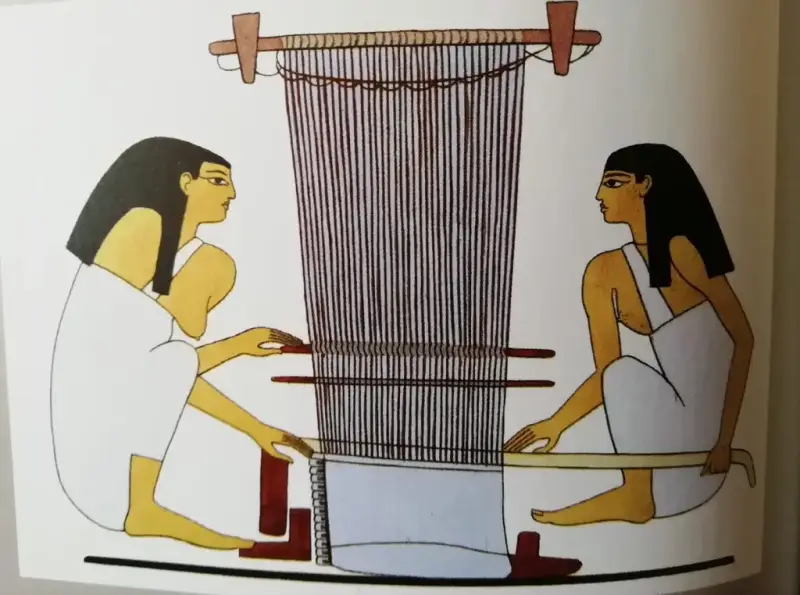

Il tessitore

Il lavoro di tessitore era un'attività prettamente femminile ma quando il telaio orizzontale viene sostituito dal telaio verticale, il lavoro di tessitore divenne un’attività maschile (il telaio verticale aveva una cornice rettangolare, che veniva posta in senso verticale, con due rulli agli estremi. I fili dell’ordito venivano fissati nella parte superiore e la tela si arrotola a nel rullo).

È quindi "naturale" che la Satira paragoni la condizione del tessitore a quella di una donna, che in precedenza svolgeva quella mansione; probabilmente la posizione a gambe accovacciate a terra ricordava la posizione della partoriente. Si può immaginare quanto la posizione fosse scomoda da tenere per ore con le ginocchia a ridosso del ventre che rendono difficoltosa la respirazione.

L'Insegnamento ci descrive, inoltre, come viene punito il tessitore che perde un giorno di lavoro (magari perché semplicemente è indisposto); mi chiedo se le "cinquanta bastonate" siano solo un'iperbole o, al contrario, siano reali.

L'autore ci segnala anche la presenza di un "sorvegliante della porta" che non lascia uscire i tessitori a meno di una "mancia" (più o meno legale nell'Egitto antico) per alzarsi (interrompendo così la scomoda posizione), uscire a vedere la luce e fare una pausa dal lavoro.

Tessitrici al telaio. Fonte: La civiltà Egizia.

Donna partoriente. Fonte: La civiltà Egizia.

Modellino di una tessitoria dalla tomba di Meketra. Fonte: Wikipedia CC BY 4.0

Il fabbricante di armi

Letteralmente "colui che fa le armi", talvolta anche tradotto fabbricante "di frecce", è un operaio che si occupa non solo di fabbricare ma anche di vendere le armi; per questo motivo fa una cosa che spaventava molto gli egiziani: esce dai confini dell'Egitto verso i famigerati "paesi stranieri" (all'epoca viaggiare all'estero non era un piacere), è comprensibile: l'Egitto è circondato da un deserto inospitale popolato di animali pericolosi e predoni.

Il ricavo dalla vendita di armi doveva essere scarso poiché supera di poco il foraggio necessario a nutrire l'asino (mi ricorda vagamente un discorso di mio padre sul guadagno di alcuni artigiani interamente speso in benzina per spostarsi a fare lavori fuori città... ma sto divagando...). All'epoca non dovevano esistere mappe affidabili sulle vie delle carovane, il fabbricante di armi, infatti, doveva di volta in volta chiedere indicazioni agli abitanti dei vari villaggi, i quali (a loro volta molto poveri) sfruttavano l'occasione per fare qualche guadagno extra, indicavano la strada solo dietro lauta mancia, riducendo ulteriormente i margini di guadagno del povero operaio.

Il corriere (?)

Non è assolutamente chiaro cosa voglia dire questo termine, del quale non esiste nessun riferimento sui dizionari. Sicuramente è un uomo che deve attraversare il deserto, al solito verso i paesi stranieri (già citati nel mestiere precedente). È poco probabile che si tratti di un mercante dato che i termini egiziani per "mercante" sono ben conosciuti (ed i mercanti generalmente erano benestanti); la traduzione di "corriere" dunque è congetturale.

Di qualunque mestiere si tratti, questo lavoratore deve attraversare il famigerato deserto e, prima di farlo, lascia tutti i suoi beni ai figli per paura di rimanere ucciso durante il viaggio da "leoni ed asiatici"; quel "ne è consapevole quando è in Egitto" vuole, forse, significare che anche quando è al sicuro in casa sua è comunque terrorizzato dal sapere che dovrà, un giorno, ripartire.

Il testo presenta la classica frase stereotipata del "rientro a casa spezzato dal camminare" con una variante: la sua casa è "in tela e mattoni" (notare il solito termine per "tela" -d3iw- dispregiativo), dunque una cosa a metà fra una casa ed una tenda, verosimile immagine della sua indigenza (ecco perché probabilmente non è un ricco mercante). A seconda delle fonti (che scrivono o meno il "non" iniziale) il corriere è infelice o, nonostante tutto, felice di tornare a casa.

Il raccoglitore di canne (?)

Anche questo termine è incerto, sappiamo tuttavia che questo lavoratore "passa la giornata tagliando le canne", dunque la verità si discosterà di poco dalla traduzione proposta.

Le canne (probabilmente quelle usate per la produzione del papiro) crescono nell'acqua, dunque l'umidità con la quale le mani sono in contatto (e probabilmente anche qualche parassita) causeranno lesioni cutanee sulle mani che, infettandosi, inizieranno a puzzare come carne morta.

Sugli occhi ci sono alcune varianti nelle fonti, lesionati dagli agenti atmosferici (bruciano o sono unti dalle secrezioni) o, figuratamente, rassegnati alla miseria della sua condizione (inoltre il fatto che le canne debbano essere tagliate alla base potrebbe portare il lavoratore a tenere perennemente lo sguardo verso il basso).

Il dover lavorare nell'acqua, inoltre bagna e sporca i vestiti del lavoratore, la Satira li definisce "abominevoli".

Il calzolaio

L' Insegnamento dedica solo quattro versi a questo lavoratore, costretto portare sempre con sé la sua attrezzatura ed a vivere il mezzo ai cadaveri, ovvero le pelli degli animali che dovrà trattare per farle diventare cuoio, le quali non dovevano avere un buon odore.

Il testo ci suggerisce il fatto che deve masticare le pelli, probabilmente in qualche fase della lavorazione per renderle morbide e lavorabili o, in alternativa, per esercitare più forza nella lavorazione. Nella tomba di Rekhmira vediamo un calzolaio nell'intento di tirare qualcosa (sembrano dei fili) con i denti.

Calzolai al lavoro, tomba di Rekhmira. Fonte: didatticarte.it

In aggiunta l'ennesimo commento macabro-sarcastico "sta bene come può stare bene uno tra i cadaveri".

Il lavandaio

Ben più lunga è la stanza dedicata al lavandaio, dipinto come una delle condizioni peggiori in assoluto. L'acqua in Egitto non manca, ma il Nilo è popolato da specie pericolose prima fra tutte il temibile coccodrillo, qui nominato come Khenty (forse abbreviazione di Khenty-khety) una divinità violenta che cacciava i demoni, a rappresentare la ferocia della bestia; non è chiaro se il testo calca la mano sul fatto che il lavandaio non possa allontanarsi da questa spiacevole posizione o se sia il padre che i figli siano sottoposti allo stesso destino da generazioni e per generazioni.

In un passaggio il testo ripete la frase del giardiniere che "invecchia prima degli altri lavori" aggiungendo con sarcasmo che "non è un lavoro del quale essere contenti".

Il testo arriva poi al sodo: il dover toccare la biancheria sporca (di escrementi) che deve essere lavata a mano; oltre agli escrementi gli indumenti femminili sono macchiati anche di sangue mestruale; non è una cosa da poco, le mestruazioni erano considerate una cosa particolarmente impura, probabilmente entrare in contatto con queste era, per un uomo, particolarmente umiliante, per questo motivo il povero lavandaio piange quando lavora "sull'asse del bucato"; anche in questo caso non c'è spazio per la compassione, il lavandaio viene, anzi, insultato dai passanti. La traduzione degli insulti è un po' difficile: potrebbero alludere al fatto che, se vuole guadagnare, non può rifiutare altri lavori e non può, quindi, parlare o, in alternativa, alla vicinanza con l'acqua della riva (i termini labbra e rive coincidono).

L'uccellatore

Letteralmente "colui che cattura gli uccelli". In assenza di fucili con cartucce a pallini di piombo, nell'antichità gli uccelli venivano catturati con una rete quando questi erano a terra o sugli alberi; il termine e la sua grafia, non a caso, richiamano il lavoro che, per eccellenza, usa le reti: il pescatore.

È dunque frustrante per l'uccellatore vedere gli uccelli che volano: in cielo non sono catturabili. Il macabro sarcasmo del narratore ci evidenzia che nessuna divinità farà comparire una rete nel cielo per catturarli, l'uccellatore deve rassegnarsi a vedere, impotente, passare indisturbati gli abitanti del cielo.

Uccellatori, Tomba di Akhethotep. Fonte: kairoinfo4u su Flickr (per uso didattico), modificata.

Il pescatore

Letteralmente "colui che cattura i pesci", passa la sua giornata su una barchetta a gettare reti per pescare e non può fare altro; come per il lavandaio il rapporto con l'acqua porta la vicinanza coi temibili coccodrilli; il pescatore, però, non lavora vicino all'acqua è nell'acqua; a differenza del lavandaio (per il quale il coccodrillo è "un vicino") lui è "mescolato" con le temibili creature che popolano il fiume; su di una barca che, probabilmente, supera di poco in dimensioni i terribili rettili.

Un altro grosso problema è il rapido deperimento dei pesci una volta tolti dall'acqua ed esposti al caldo dell'Egitto (niente frigorifero!), ecco dunque che se i pesci vanno a male sono invendibili ed il povero pescatore ha lavorato per nulla.

Modello di barca con pescatori, tomba di Meketra. Fonte: https://egypt-museum.com/

La Satira prosegue con la descrizione del terrore provato dal pescatore sapendo che il coccodrillo è in agguato, anche perché nessuno lo avverte dei movimenti della bestia, ovvero quando i coccodrilli si alzano dalla riva ed entrano in acqua; il grosso problema del coccodrillo, infatti, è che quando è in acqua è difficilmente visibile; il pescatore deve dunque stare sempre all'erta e scrutare l'acqua in cerca del suo "nemico".

La conclusione è amara: "è un miracolo se esce illeso dall'acqua", ovvero: ogni giorno di lavoro potrebbe essere l'ultimo.

Commento finale

Il testo è concepito allo scopo di far desistere uno studente dall'abbandono degli studi per intraprendere un lavoro manuale. È ovvio che il tono sia fortemente denigratorio verso ciò che a noi appaiono come onesti lavoratori verso i quali proviamo, semmai, compassione; non dobbiamo incorrere nell'errore di giudicare il testo con la sensibilità moderna. Alcuni aspetti potrebbero essere volutamente stati ingigantiti per far apparire il lavoro molto peggiore di quello che effettivamente è. Probabilmente perché indirizzato ad uno studente maschio, il testo non contempla lavori femminili.

Questo non toglie che l'Insegnamento sia una buona testimonianza di alcuni lavori che si svolgevano nell'Egitto antico, rivelando particolari altrimenti inediti; oltre ad essere un testo letterario di importanza planetaria.